IBC-PSC叉指背接触钙钛矿太阳能电池结构模拟,清华大学Nano Res. Energy期刊

钙钛矿太阳能电池(PSCs)作为第四代光伏技术,近年来在光电转换效率(PCEs)和电池工业化方面取得了显著进展。钙钛矿吸收层结合了有机和无机半导体的优势,具有高缺陷容忍度、可调谐光吸收、高载流子分离效率以及低加工温度等独特优势。

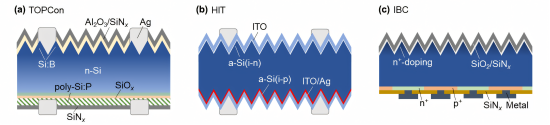

TOPCon、HIT和IBC三种类型的太阳能电池

三种硅光伏技术的代表性电池结构

TOPCon:这是一种n型硅太阳能电池技术,其中SiOx层作为n-Si和多晶硅之间的中介层,有效解决了PERC电池中的接触损失问题。

HIT:这种电池使用氢化非晶硅(a-Si)作为晶圆钝化剂,有助于制造超薄太阳能电池,并且与PERC和TOPCon相比,其电池光电电压与界面缺陷高度相关,得到了显著改善。

IBC:IBC设计将所有的金属栅格转移到电池的背面,以最大化光吸收。为了确保背面的双极性载流子提取,重掺杂的p型和n型层交替图案化,驱动光生载流子在多个准横向内建电场下分离。

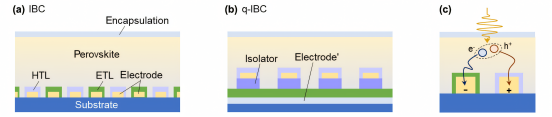

背接触设计

IBC和q-IBC钙钛矿电池结构和工作原理

IBC:在这种设计中,电极以条纹模式沉积,电子传输层(ETL)和空穴传输层(HTL)交替沉积在电极上,并且完全覆盖电极以避免金属接触损失。钙钛矿吸收层最后沉积以完成IBC设备的制造。还会引入一个封装层以保护钙钛矿表面,隔离外部湿气,并减少入射反射。

q-IBC:这是IBC的一个衍生结构,旨在简化设备处理。部分电极和传输层没有图案化,而是使用隔离器阵列来加载另一部分电极和传输层,显著减少了沉积要求和后接线的难度。

背接触设计的关键优势在于最大化光吸收和提高载流子收集效率,同时减少寄生吸收和死区损失。通过这种设计,可以实现更高的光电转换效率和更好的电池性能。

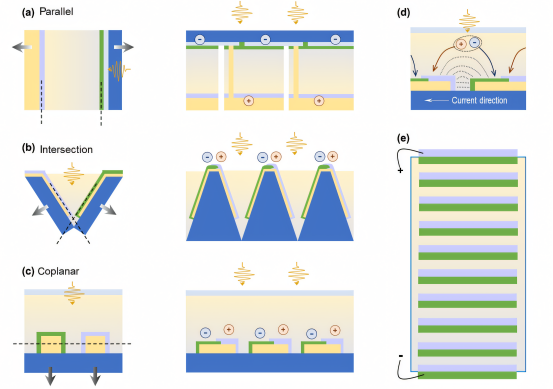

不同类型的钙钛矿太阳能电池(PSC)

不同钙钛矿太阳能电池及结构

传统钙钛矿电池结构

继承自薄膜光伏电池,采用激光划刻技术实现子电池的串联连接。具体通过对透明导电膜、电池堆叠层和顶部金属电极进行三次激光划刻,使一个子电池的正极与相邻子电池的负极实现电连接。

凹槽背接触钙钛矿电池结构

2019 年提出,不使用激光划刻技术,基于凹槽结构,在凹槽底部自然形成断点,通过电极和传输层的掩膜沉积实现子电池的电连接。每个凹槽填充钙钛矿作为光吸收层,相当于传统结构旋转 90°。

凹槽图案化到微米级需要更高的光刻或蚀刻精度,并且在微尺度起伏基底上沉积电极和传输层时,对沉积角度和速度的精确控制是保证膜质量的关键。

平面背接触钙钛矿电池结构

缩短了凹槽电池中弯曲电极的长度,降低了电阻损耗,有助于提高填充因子和效率;沉积的钙钛矿吸收层连续且平坦,有利于膜表面的钝化处理或表面封装层(或功能层、第三电极等)的平滑制备;无死区,有效面积可提高到窗口面积的99%以上,显著增加了每个电池的功率输出。

背接触结构的工作原理

相邻电极之间建立横向电场,光生电子或空穴载流子流向相应的电荷选择层,从而产生电流流过整个单元电池。每个单元电池通过底层电极串联连接,与传统 IBC 电池相比,可输出更高的电压,有望应用于需要高压驱动的特定应用和电器中。

背接触钙钛矿太阳能电池的优化

平面背接触聚光太阳能电池组件的优化

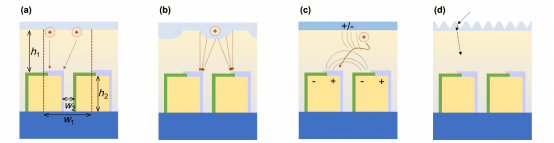

(a)结构参数(b)表面结构优化(c)第三电极优化(d)抗反射优化

平面背接触PSC电池的截面示意图,w1决定了子电池的数量和活性面积,应根据模块产品的输出要求确定。h1应尽可能小以保证足够的吸收;w2应尽可能窄以满足刻蚀/光刻限制;h2应尽可能高以考虑材料成本。

图中提出了一种优化的钙钛矿吸收层表面结构,以确保无论光生载流子在何处生成,都能保证一致的传输距离。将表面封装层作为第三电极以构建所需的电场,以增强或减弱载流子传输的可能性。通过精确控制封装层,可以实现出色的抗反射效果,从而优化载流子的行为。

从电池结构角度综述了光伏领域热门的IBC电池,讨论了其在钙钛矿太阳能电池中的两类设计,并提出背接触钙钛矿电池。优化功能层结构尺寸、采用图案化表面及表面策略可提升性能,在推动钙钛矿光伏技术发展方面极具创新和生产价值,有望提升钙钛矿技术在光伏市场的竞争力。

美能钙钛矿膜厚测试仪

联系电话:400 008 6690

美能钙钛矿膜厚测试仪利用光学干涉原理,通过分析薄膜表面反射光和薄膜与基底界面反射光相干涉形成的光谱,快速、连续监测工业产线上各式薄膜的厚度以及光学常数,快速准确测量薄膜厚度、光学常数等信息。

n 膜厚测试范围:20nm~2000nm

n 膜厚测试精度:±1nm

n 膜厚重复性测量精度:<1%(100次连续测试)

通过精确测量钙钛矿层及其他功能层的厚度,膜厚测试仪为研究人员和制造商提供了关键的数据,以优化电池结构和提高光电转换效率。美能膜厚测试仪,高精度的测量技术不仅有助于提高单个电池的性能,还确保了大规模生产中模块的一致性和稳定性。

原文出处:Back-contact configuration energizes perovskite photovoltaic modules;https://doi.org/10.26599/NRE.2024.9120111